Questo l’hai letto? La rubrica di consigli di lettura di Deascuola.

Ogni mese un suggerimento di lettura per studentesse e studenti della scuola secondaria di primo grado, corredato di materiali per le attività in classe: un utile strumento per la didattica dell’italiano e per sviluppare nelle ragazze e nei ragazzi il piacere di leggere.

Perché leggere questo libro

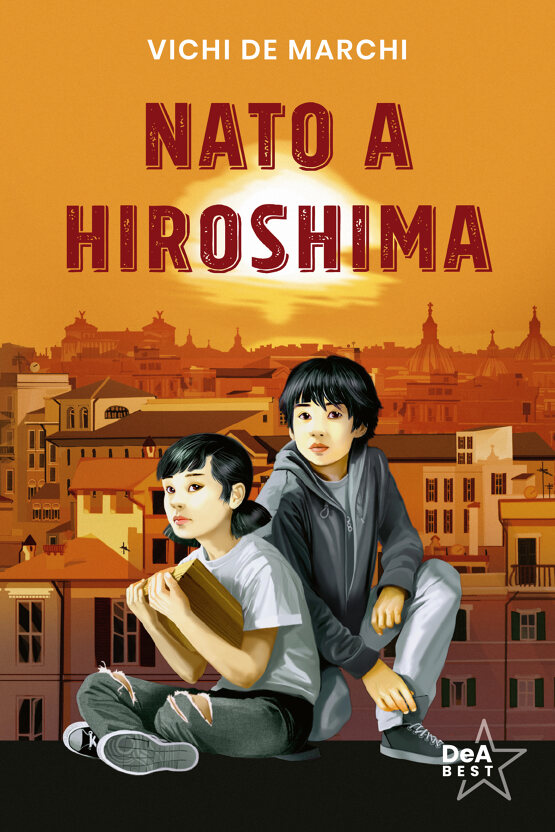

Il romanzo Nato a Hiroshima, di Vichi De Marchi, descrive i drammatici fatti avvenuti a Hiroshima il 6 agosto 1945, quando fu sganciata la bomba atomica sul finire della Seconda guerra mondiale. La vicenda viene raccontata ai suoi nipoti da nonno Riku, che allora aveva dodici anni.

Un bambino che ha dovuto fare i conti con l’atrocità del bombardamento atomico, dell’annientamento, della perdita dei propri cari, ma allo stesso tempo è divenuto uno straordinario esempio di coraggio e resilienza, come dimostra il suo costante impegno nella ricerca di un nuovo inizio.

Riku è un hibakusha, cioè un sopravvissuto all’esplosione della bomba atomica, che vorrebbe accantonare le ferite dell’infanzia, sebbene esse condizionino profondamente tutta la sua vita: non è possibile cancellare la propria storia, con la quale prima o poi bisogna fare i conti.

Uno dei principali punti di forza del libro consiste nel dialogo costante tra passato e presente, vecchie e nuove generazioni, vicende storiche e personali, in grado di conferire equilibrio e pacatezza alla narrazione, commovente ma priva di sentimentalismi.

«Quel 6 agosto del 1945, alle ore 8.15, la mia vita cambiò per sempre.»

V. De Marchi, Nato a Hiroshima, DeA, 2020, pp. 192

La vicenda

La Storia che custodisce una storia: il prologo di Nato a Hiroshima è ambientato a Roma nel 2020. Sono trascorsi 75 anni dal giorno in cui è esplosa la bomba atomica nella città giapponese di Hiroshima (oggi per noi ricorrono gli 80 anni dagli eventi storici). Riku, che al tempo aveva dodici anni, l’età attuale dei suoi nipoti, non lo ha mai dimenticato, perché il 6 agosto del 1945 una parte del suo cuore è stata distrutta.

L’anziano si trova a Roma per passare del tempo con la sua famiglia: il figlio Saburo, che ha sposato una donna italiana di nome Gloria, e i nipotini, i gemelli Alina e Tommaso.

Proprio questi ultimi, mentre accompagnano il nonno a visitare le bellezze storiche della Capitale, sono incuriositi da una scatola di legno che conserva gelosamente e che è intenzionato a gettare nelle acque del Tevere: sono disposti a tutto pur di sapere che cosa si nasconda al suo interno.

Vincendo le resistenze iniziali, Riku, che non vorrebbe rivivere ricordi troppo dolorosi, racconta ai ragazzi la sua vicenda, che riporta indietro il lettore all’agosto del 1945.

La Seconda guerra mondiale stava mietendo numerose vittime e il Giappone, impegnato nel conflitto contro gli USA, era ormai vicino alla resa. La realtà vissuta dalla famiglia di Riku era molto dura: la mamma aveva smarrito il suo sorriso; del papà, al fronte, non si avevano notizie da mesi; mentre Nobu, il fratello maggiore, si adoperava per la resistenza del Paese.

Riku e Yoko, la sorella più piccola, erano solo due bambini. Due bambini che una mattina, tutto d’un tratto, furono accecati da un lampo, simile a un enorme fuoco d’artificio. Un lampo che privò loro di tutto: della casa, dei familiari, dell’infanzia. Un bagliore, seguito da una nube alta, grigia e velenosa, che uccise 80.000 persone in un solo giorno, mentre altre 60.000 persero la vita nelle settimane e nei mesi successivi. Un fungo maledetto che minò la salute degli abitanti di Hiroshima per generazioni, un’invenzione frutto del lavoro di scienziati che misero il loro ingegno al servizio di un’ideologia di morte e devastazione.

Malgrado ciò, c’era chi, come Haruki, il migliore amico del protagonista, desiderava crescere e studiare per diventare uno «scienziato della pace»: così racconta nonno Riku, consegnando ai suoi nipoti – e a tutti noi – una testimonianza dolorosa e necessaria, un invito a non dimenticare, a disarmare il proprio cuore.

Attività

1) Le copertine alternative

Questa è un’attività da svolgere a piccoli gruppi. L’obiettivo è quello di far realizzare agli alunni delle copertine alternative al libro incentrate sul personaggio di Riku.

In una prima fase si chiede agli studenti di portare esempi di copertine che hanno attirato la loro attenzione. Dopodiché si discute sull’impatto che esse hanno sui lettori: che cosa rende una copertina attrattiva? Quali elementi sono importanti? Come può influenzare la scelta del lettore?

Quindi, dopo aver formato dei gruppi, gli alunni iniziano a progettare le loro copertine tramite schizzi su carta e descrizioni, decidendo se rappresentare Riku nel 1945 o nel 2020 e quali elementi includere per trasmettere il tema del libro.

Nella fase successiva i gruppi creano le proprie copertine e successivamente le presentano alla classe.

L’attività mira a far riflettere sull’importanza delle copertine dei libri per ragazzi e sul loro impatto nelle decisioni d’acquisto. Inoltre, si vuole sensibilizzare gli studenti sul fatto che una copertina possa incentrarsi su un personaggio piuttosto che su altri.

2) Hibakusha e disarmo nucleare

Questa è un’attività da svolgere a piccoli gruppi. È un’esercitazione finalizzata ad approfondire la conoscenza degli hibakusha e sottolineare la necessità del disarmo nucleare.

L’insegnante assegna a ciascun gruppo un aspetto diverso della vita degli hibakusha da ricercare (per esempio, testimonianze personali, effetti sulla salute, impatto sociale, storie di sopravvivenza), fornendo linee guida e suggerimenti su come condurre la ricerca online, includendo siti web affidabili e parole chiave utili.

Ogni gruppo prepara una breve presentazione sui risultati della propria ricerca, anche di tipo multimediale, dopodiché presenta l’elaborato alla classe.

Alla fine delle presentazioni, l’attività si conclude con una discussione sulle esperienze degli hibakusha e sulle implicazioni etiche e morali delle armi nucleari, anche attraverso domande-stimolo del docente: quali sono le conseguenze delle armi nucleari? Come possiamo contribuire alla pace mondiale?