L’angolo del libraio: la rubrica di suggerimenti di lettura per il biennio.

Ogni mese un consiglio di lettura per studenti e studentesse del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado, con proposte di attività didattiche e spunti di riflessione da portare in classe: un modo per incuriosire ragazze e ragazzi e suscitare in loro il piacere di leggere attraverso le appassionanti recensioni di un vero libraio.

Genova, luglio 2001. Mentre i grandi della Terra si riuniscono per il G8, migliaia di giovani da tutto il mondo si ritrovano per manifestare pacificamente, convinti che un altro mondo sia possibile. In mezzo a loro c’è Viktor, catapultato nel cuore del movimento no-global, tra tende, slogan, sogni e scontri. Non ha le idee chiare, ma qualcosa dentro di lui comincia a smuoversi: è il bisogno di capire come funziona il mondo e di decidere da che parte stare. Viktor immagina un domani più giusto e, in quella folla di giovani, riconosce il tentativo autentico di costruirlo insieme. Ma non è solo il desiderio di cambiamento ad agitargli l’animo: tra le migliaia di volti, ce n’è uno che conta più di tutti, quello di Chloé. Anche lei è lì, animata dallo stesso spirito di quella folla, ma agli occhi di Viktor è unica. Quando le cose si mettono male davvero e la violenza comincia a dilagare, è proprio la voce di Chloé a strappare Viktor dal caos che lo circonda e a restituirgli una parvenza di calma laddove l’intera città è sconquassata da disordini e da terribili esplosioni che la gettano in un silenzio sinistro, interrotto solo da una voce che comincia a circolare: in Piazza Alimonda hanno sparato a un ragazzo e l’hanno ucciso.

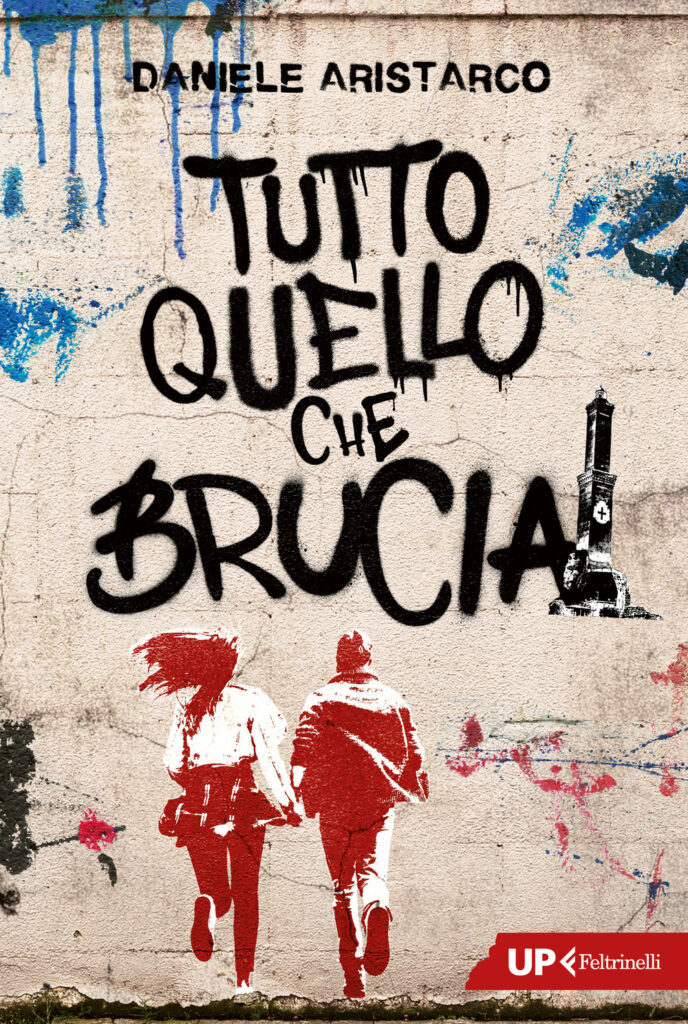

Dalla penna di Daniele Aristarco, autore tra gli altri di Lettere di una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi (Einaudi Ragazzi, 2019), ci arriva un libro in cui ci si interroga sulla storia più recente per cercare di dare un senso al mondo. Tutto quello che brucia, edito quest’anno da Feltrinelli, ci racconta due storie d’amore: una più intima, tra Viktor e Chloé, e una più profonda e politica, tra Viktor e il mondo. È la scoperta dell’impegno, della responsabilità, della forza delle idee. È il racconto di un ragazzo che, attraverso lo scontro con la realtà, trova un posto in cui stare. Un romanzo che si muove sul confine tra fiction e non fiction: con personaggi inventati collocati all’interno di uno scenario reale, storico, che ha segnato un’intera generazione.

Per i lettori e le lettrici di oggi quei fatti sembrano lontani ma questo libro dimostra che sono ancora attuali. Aristarco non semplifica, non giudica, ma ci invita a osservare con attenzione, a ricordare, a chiederci che cosa significhi davvero “partecipare”. Perché se è vero che un altro mondo è possibile, allora vale la pena continuare a crederci e a lottare per renderlo reale, perché il fuoco che ardeva negli animi di quei giovani nel 2001 può e deve continuare a bruciare anche oggi.

“Non c’è centro né direzione e noi non lo cerchiamo nemmeno. Solo il fuoco. Tutto brucia.”

Tutto quello che brucia, di Daniele Aristarco

Attività

SCRITTURA COLLABORATIVA

1. Partendo dallo slogan “Un altro mondo è possibile”, l’intera classe è invitata a riflettere su che cosa significhi oggi immaginare una società più giusta, sostenibile, equa e solidale. Suddivisi in gruppi di 4 o 5 persone, lavorerete insieme alla scrittura di un manifesto collettivo, che rappresenti la visione comune del vostro gruppo.

Ogni gruppo inizierà con un momento di brainstorming aperto, durante il quale ciascun membro potrà esprimere liberamente idee, sogni, critiche e proposte: che cosa cambiereste del mondo attuale? Quali valori ritenete fondamentali per costruire un futuro migliore? Che cosa salvereste e che cosa invece ritenete superato? Le riflessioni potranno prendere spunto dal romanzo letto in classe, dalla realtà quotidiana o da esperienze personali. A questo punto, deciderete insieme come organizzare il lavoro: potrete assegnarvi dei ruoli (come segretario, revisore, portavoce…), utilizzare strumenti condivisi (un quaderno, un’app per prendere appunti o un documento online), definire la struttura del testo, stabilire le fasi della scrittura e suddividere i compiti senza perdere mai di vista l’obiettivo comune, arrivare a un testo davvero condiviso in cui ognuno si senta rappresentato.

Terminata la stesura, dedicherete del tempo alla revisione partecipata, rileggendo insieme il manifesto e valutando eventuali modifiche, cercando sempre il consenso del gruppo piuttosto che semplici compromessi. Infine, ogni gruppo presenterà alla classe il proprio manifesto, che diventerà il punto di partenza per un momento di confronto collettivo in cui ascoltare le visioni delle altre persone, individuare elementi comuni e differenze e riflettere insieme su come le idee di ciascuno e ciascuna possano contribuire a immaginare – e forse costruire – un mondo più umano, solidale e consapevole.

RIFLESSIONE E CONFRONTO IN CLASSE

2. Che cosa significa, oggi, partecipare alla vita pubblica? A partire da questa domanda guida, proponiamo un’attività di ricerca e confronto che vi permetterà di riflettere insieme sul significato della partecipazione nella società contemporanea.

Dividetevi in gruppi di lavoro e iniziate a raccogliere idee, esperienze personali, esempi concreti, azioni quotidiane o forme organizzate che possano essere considerate espressione di partecipazione attiva alla vita pubblica. Insieme, stilate una lista delle diverse forme di partecipazione che riuscite a individuare: dal volontariato all’attivismo digitale, dalla cittadinanza attiva nei quartieri al voto, dai movimenti studenteschi alle campagne ambientali, dalla cultura alla solidarietà. Per ciascuna forma, provate a descriverne le caratteristiche principali, i valori che le ispirano, il modo in cui coinvolgono le persone e l’impatto che possono avere sulla collettività.

Una volta completata questa prima fase, aprite un confronto tra gruppi: ascoltate le proposte altrui, cercate somiglianze e differenze, provate insieme a costruire una mappa comune delle forme di partecipazione che ritenete più rappresentative della vostra generazione. Quali sentite più vicine? Quali vi sembrano oggi più efficaci? Quali possono ancora essere migliorate? Infine, alla luce delle riflessioni emerse e prendendo spunto dai fatti del G8 di Genova del 2001, provate a discutere su un punto fondamentale: come possiamo oggi promuovere e proteggere queste forme di aggregazione e impegno collettivo, affinché continuino a essere spazi sicuri, legittimi e riconosciuti di espressione democratica? Cercate di elaborare, come classe, alcune proposte concrete per difendere e valorizzare il diritto alla partecipazione, nella convinzione che una democrazia viva e giusta si costruisce anche così: con il pensiero critico, la cooperazione e il coraggio di immaginare alternative.

DEBATE

3. Un modo per discutere in maniera efficace e consapevole delle proprie opinioni è il debate: una pacifica sfida a colpi di pensieri e parole, da fare a coppie, in gruppi, a squadre.

“È possibile per ragazzi e ragazze della vostra età rendere il mondo un posto migliore?”

Fasi

L’insegnate sceglie tre giurati o giurate.

La classe si divide in due squadre: una squadra sostiene che è giusto che gli adolescenti si battano per rendere il mondo un posto migliore, elencando azioni concrete, atteggiamenti e stili di vita da seguire per ottenere il cambiamento; l’altra squadra sostiene che non è possibile per i giovani cambiare il mondo in cui si trovano a vivere, comandato da sole persone adulte.

All’interno delle squadre si decide chi prepara le argomentazioni a favore della propria tesi e chi invece farà l’oratore o l’oratrice.

L’insegnante predispone la classe per il dibattito, strutturando la classe nel modo più funzionale.

Due oratori o oratrici, uno per ogni squadra, sostengono il primo dibattito per tre minuti.

Altri/e due oratori o oratrici effettuano un successivo dibattito di tre minuti.

Segue una fase finale in cui ogni studente ha la possibilità di chiedere la parola liberamente per un minuto.

Al termine di ogni dibattito e di ogni orazione, la giuria prende appunti su quale punteggio dare a chi ha parlato, in base ai contenuti del discorso e al modo più o meno convincente in cui è stato pronunciato.

Infine, si sommano i punteggi e si dichiara la squadra vincitrice.

L’angolo del libraio, dal cartaceo al digitale: una rubrica nata nell’antologia Immaginaria e che prosegue, ogni mese, sul nostro blog. A presto per un nuovo consiglio di lettura!