È lunedì, le sette in punto! Spegniamo la sveglia, ci strofiniamo gli occhi, apriamo la finestra per cambiare l’aria e andiamo a fare colazione con latte e cioccolata…

In un po’ di tempo (anche se per qualcuno serve più di una sveglia per alzarsi davvero dal letto!) abbiamo compiuto delle azioni (spegnere, strofinare, aprire, bere) che ci hanno portato in contatto con diversi tipi di materiali: la plastica e il metallo del telefono, la nostra pelle, il vetro della finestra, il latte…

Ma prima di tutto, cos’è la materia?

Secondo Treccani, la materia è

“la sostanza di cui sono fatti gli oggetti sensibili, intesa come esistente in sé, dotata di massa e di inerzia, estesa nello spazio e capace di assumere una forma”.

Tradotto in parole più semplici e comprensibili, indica tutto ciò che ha massa e occupa spazio, come solidi, liquidi e gas.

Questa definizione introduce nuovi termini che necessitano di essere meglio spiegati: la massa è la misura della quantità di materia di cui è fatto un oggetto ed è pertanto il numero che leggiamo, ad esempio, quando ci pesiamo sulla bilancia. Il termine peso, che solitamente usiamo per dire, per l’appunto, il numero mostrato dalla bilancia, in realtà si riferisce alla forza con cui la terra ci tiene attaccati al suolo e ci impedisce di librarci in aria. Il suo valore è circa dieci volte maggiore di quello della massa misurata.

Un’altra caratteristica della materia è la capacità di occupare lo spazio, ossia di essere dotata di un volume a cui si può ricollegare il concetto della forma di un oggetto (per forza tridimensionale).

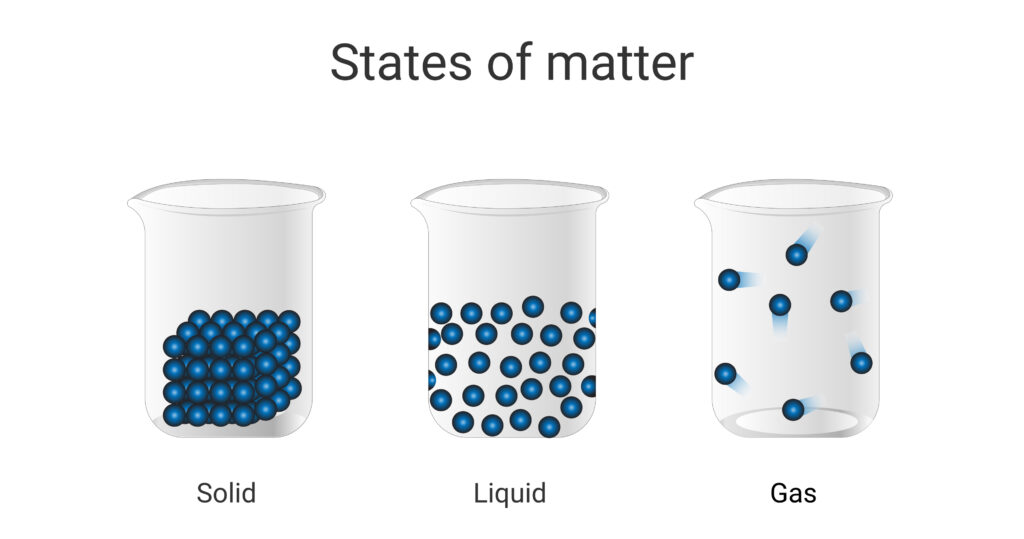

Se la massa è una caratteristica intrinseca della materia, lo stesso non si può dire del volume. È quindi necessario spiegare in che stato fisico questa si possa trovare e come di conseguenza cambi il significato di volume e forma.

Tornando all’inizio della nostra storia, abbiamo toccato oggetti come il telefono, la finestra e la tazza. Materiali che mantengono sempre la loro forma (eccetto se li rompiamo!) e il loro volume: sono quindi un esempio di materia allo stato solido.

Siamo poi andati a fare colazione e abbiamo bevuto la nostra tazza di latte e cioccolata. Il latte, così come il tè, l’acqua e tutte le altre bibite sono dei liquidi, quindi materia che ha un volume proprio, ma non una forma. Infatti i liquidi si adattano a ogni tipo di recipiente: dalla tazza al bicchiere o alla bottiglia, senza nessun problema, ma il quantitativo di liquido (quindi il volume) rimane sempre lo stesso.

Infine c’è un ultimo protagonista, non visibile, ma presente. Ed è l’aria!

L’aria è l’esempio per il terzo stato fisico in cui si può trovare la materia, ossia quello gassoso. In questo caso non si ha né una forma né un volume proprio: un gas contenuto in un barattolo può espandersi, una volta aperto il tappo, fino a riempire tutto l’ambiente circostante.

La distinzione dei tre stati fisici della materia è un primo assaggio di ciò di cui si occupa la chimica, ma ovviamente non è sufficiente: bisogna entrare di più nel dettaglio!

Dalla nostra esperienza quotidiana sappiamo infatti che è molto più facile che si rompa un bicchiere rispetto a un libro se uno di questi due cadesse da un tavolo. Eppure sono entrambi solidi! Analogamente tra i liquidi, l’acqua scorre molto più velocemente rispetto alla benzina.

Perché questo diverso comportamento?

La risposta è da trovarsi nella parte “invisibile” della materia.

Tutta la materia è composta da molecole, a loro volta costituite da combinazioni di atomi, particelle così piccole che hanno bisogno di super microscopi per essere osservati!

L’acqua non è altro che l’insieme di tantissime molecole di acqua (H2O) legate fra di loro, e una singola molecola è formata da due atomi di idrogeno (denominato dalla lettera H) e da uno di ossigeno (O).

Possiamo ora definire l’elemento chimico, cioè una sostanza pura formata da atomi tutti dello stesso tipo (come l’idrogeno e l’ossigeno dell’esempio precedente)

Così il bicchiere è fatto di vetro che è composto da atomi di silicio (Si) e ossigeno (O) a formare molecole di SiO2 (che è la stessa del quarzo), mentre il libro non è altro che carta ossia molecole di cellulosa che a loro volta sono costituite da carbonio (C), idrogeno (H) e ossigeno (O).

A seconda degli elementi chimici, cambia il tipo di legame tra le molecole: il vetro si rompe perché il legame tra le diverse molecole di silicio-ossigeno è molto più forte, ma allo stesso più fragile, di quello delle molecole di cellulosa.

Esistono poi casi intermedi come la maionese e il dentifricio: sembrano liquidi, ma allo stesso tempo anche solidi! Anche il vetro in realtà, per come viene prodotto, non potremmo veramente considerarlo solido, ma un liquido sottoraffreddato…

La questione è quindi lunga e complessa, ma in sintesi si può dire che ogni materiale possiede proprietà uniche determinate dagli atomi che lo compongono e da come questi si legano tra loro. Lo studio di queste proprietà prende il nome di scienza dei materiali… ed è proprio ciò di cui mi occupo!

ATTIVITÀ DIDATTICHE• Data una scatola vuota: si misura come cambia il suo peso introducendovi fino all’orlo materiali diversi (es. acqua, carta, sassi…) → concetto di massa/peso;

– Questi materiali riempono perfettamente la scatola o rimangono dei vuoti → riflettete sul concetto di forma/volume;•Testare diversi materiali:

– Fare cadere oggetti da un tavolo → quale si rompe/quale si deforma?;

– Piegare diversi materiali solidi → riuscite poi a riportarli nella forma originaria?;

– Fare scorrere diversi liquidi (acqua, olio, maionese, dentifricio) su superfici oblique → chi scorre più velocemente?